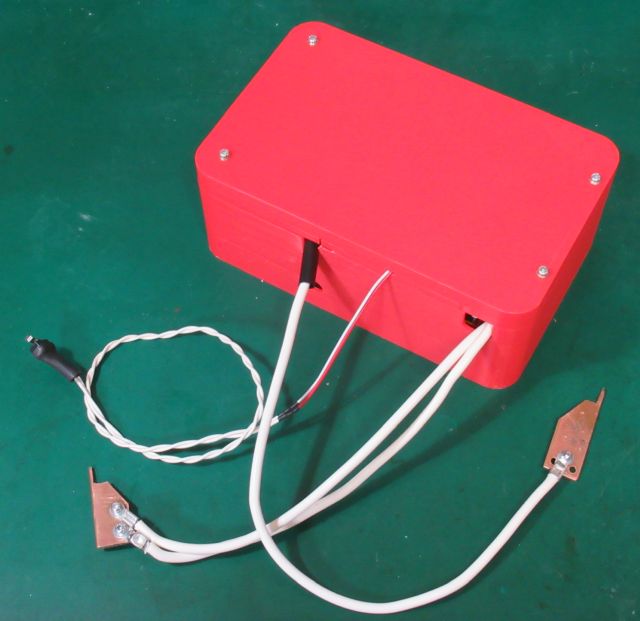

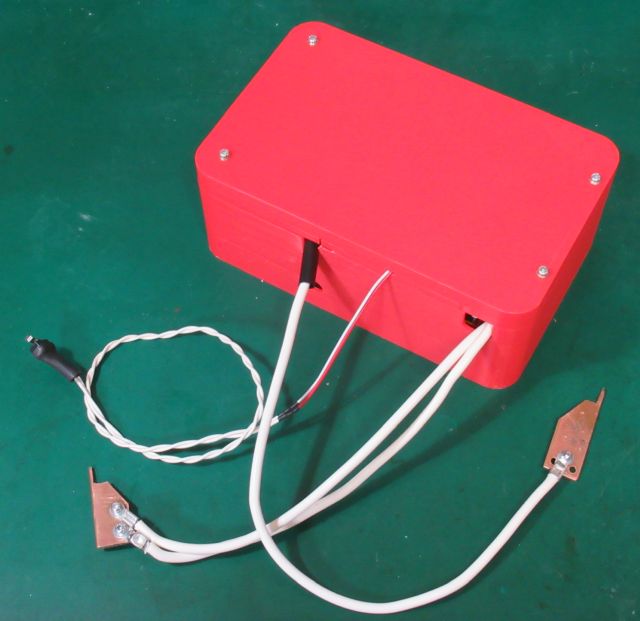

前回パワーアップした「超小型スポット溶接機」ですが、数百発打ったところでMOSFETが破損し導通してしまいました。耐圧がギリギリなので仕方がない、と耐圧を上げて交換だけですますかどうかでしたが、実は回路的に見落としていたことが2つあったので、交換ではなく新たに作り直しました。

前回パワーアップした「超小型スポット溶接機」ですが、数百発打ったところでMOSFETが破損し導通してしまいました。耐圧がギリギリなので仕方がない、と耐圧を上げて交換だけですますかどうかでしたが、実は回路的に見落としていたことが2つあったので、交換ではなく新たに作り直しました。

Raspberry pi pico(以降raspico)にESP32のESPtoolの様に、pico probeを使って量産書き込みをするための環境を作ってみました。前回「VScode+platformIO版」の次は、関連ファイルがすべてポータブル構成の「ポータブル版」

まあこれも、作ってみた、といっても大部分AI頼りですが(*´Д`)

続きを読む…

Raspberry pi pico(以降raspico)にESP32のESPtoolの様に、pico probeを使って量産書き込みをするための環境を作ってみました。「VScode+platformIO版」とポータブル構成でコマンドラインで書き込む「スタンドアロン版」の両方作りました。今回は前者「VScode+PlatformIO版」の覚書です

まあ、作ってみた、といっても大部分AI頼りですが・・・

榛名湖にキャンプにいってきた。その途中、湖の近く「頭文字D」の伝説のスタート地点に寄った

若き日、夢中で読んだコミック

連れが「ここに寄ってくれ」と言われなければ、通過してた場所です

「ああ、ここか・・・」

ここは買い出しで何往復もしましたが、いつも何台か車が停まっていて、静かな中にも”聖地”の雰囲気だだもれで、霧の中幻想的である

スピンドルを交換したので、交換前の集塵ノズルの取り付け位置が合わなくなり、新たに製作。

交換前の前作は「可展面」という理屈を使用して平面からノズル形状を整形しアルミ薄板で作りました。

新たに製作といえば、今どきは全て3Dプリンターです。

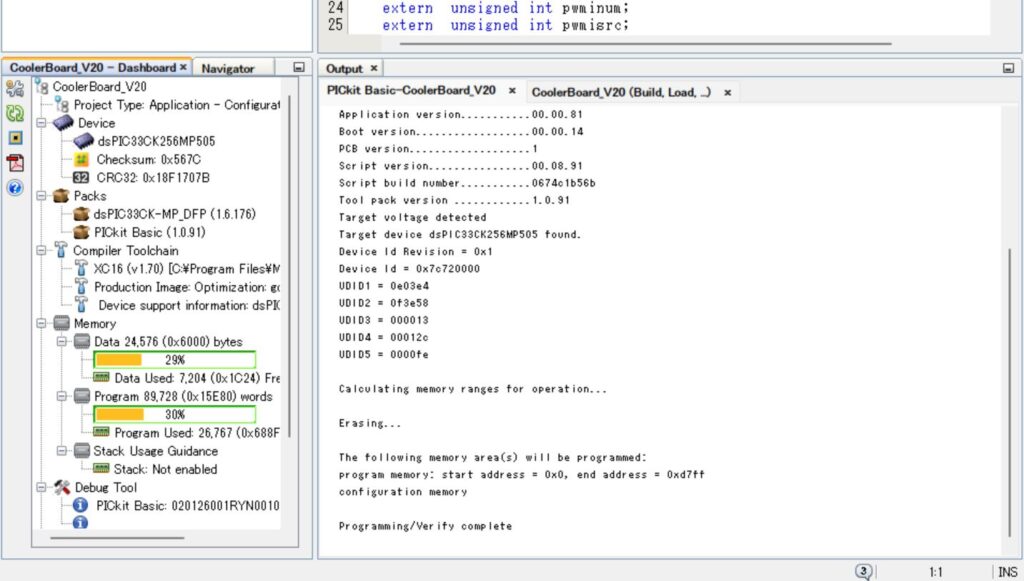

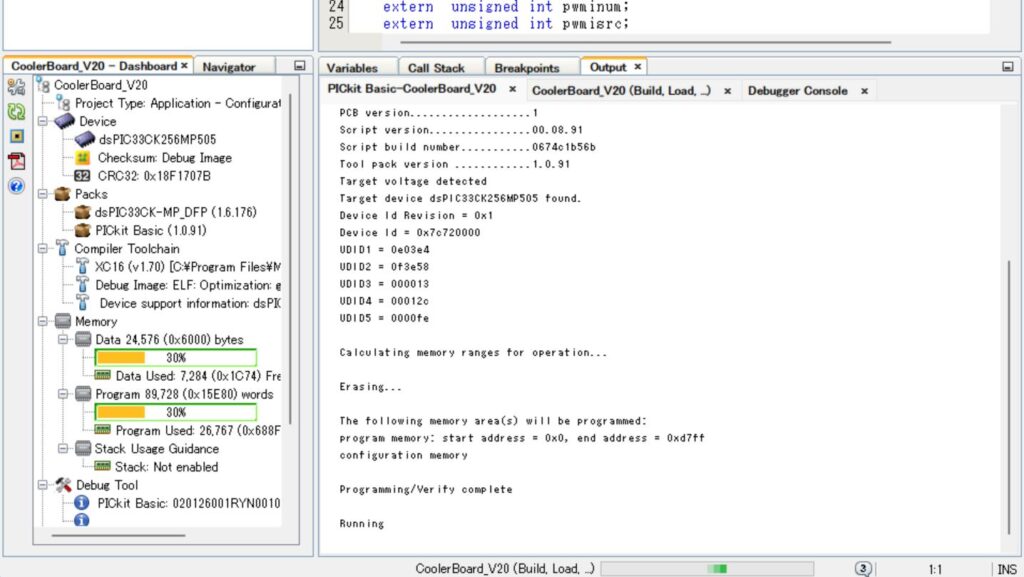

正確には「MPLAB PICKIT BASIC」というらしい。電子部品通販で買い物をした際に、たまたま販売開始したのを見つけ、それほど高価でなかったのでポチっとしてみました。

現在最新のMPLAB X 6.25で使うことができた、というレポートです

わけあってPicKit3を使おうと引っ張り出して来たら、最新のMPLAB Xで使えない。かれこれ10年以上前のものだから仕方ないとはいえ、引き出しの奥には新品のPicKit2もあったりして、さてどうしよう?

このときは、MPLAB X6.15で使うことができた。ただ、PicKit3は電源廻りの保護が弱く、試作で配線ミスなどで過去に何台も壊していたので、いずれは新しいツールにしなければ・・・と思っていた。ブレッドボードや手配線の試作にツールから電源供給してとりあえず動かしてみよう、みたいな時が一番やらかしやすい。

まだ5月ごろで、PicKit5が品不足だったころのことでした

たしか発売開始直後だったと思う。手頃な価格だったのですぐにポチっとした。

当面はPICのみでの使用ですが、ご覧の様に、PICのICSPだけでなくAVRやJTAGにも対応している。シングルピンのUPDIもできるらしい。

購入して早速試用。動くどころか認識すらしない

この時はMPLAB Xのバージョンが古かったのかもしれない

そんなわけで、二か月ぐらいほうっておいた

おっ!、認識するではないか!

デフォルトでは書き込みが遅い、「Program Speed」を[High]にする

これで、ICDと同程度の速度になった

設定に「Power」の項目が見当たらないので、電源供給はできないかもしれません

電源供給はターゲットが不十分な回路構成だと壊すリスクがあるので、なければ無いでよしとします

書き込みとデバッグのOutputを貼っておきます

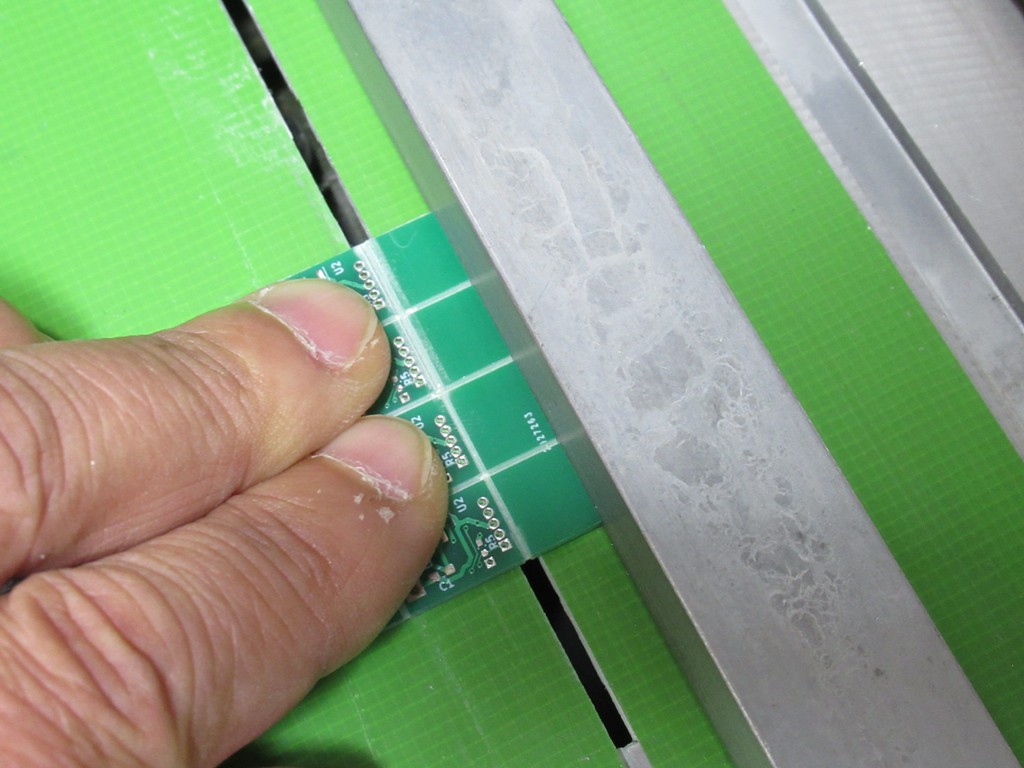

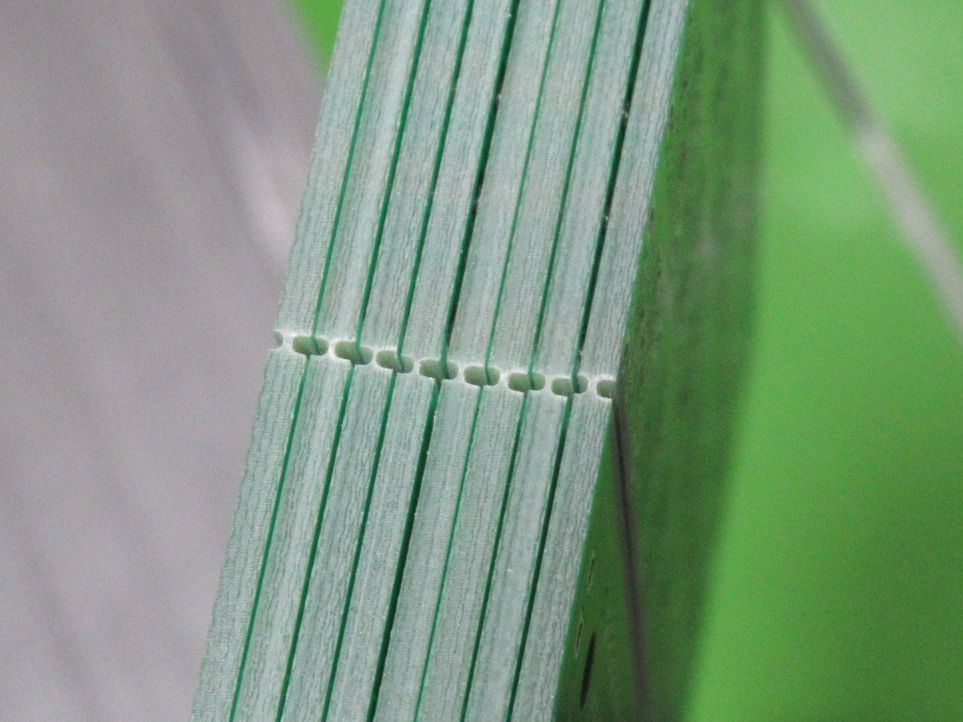

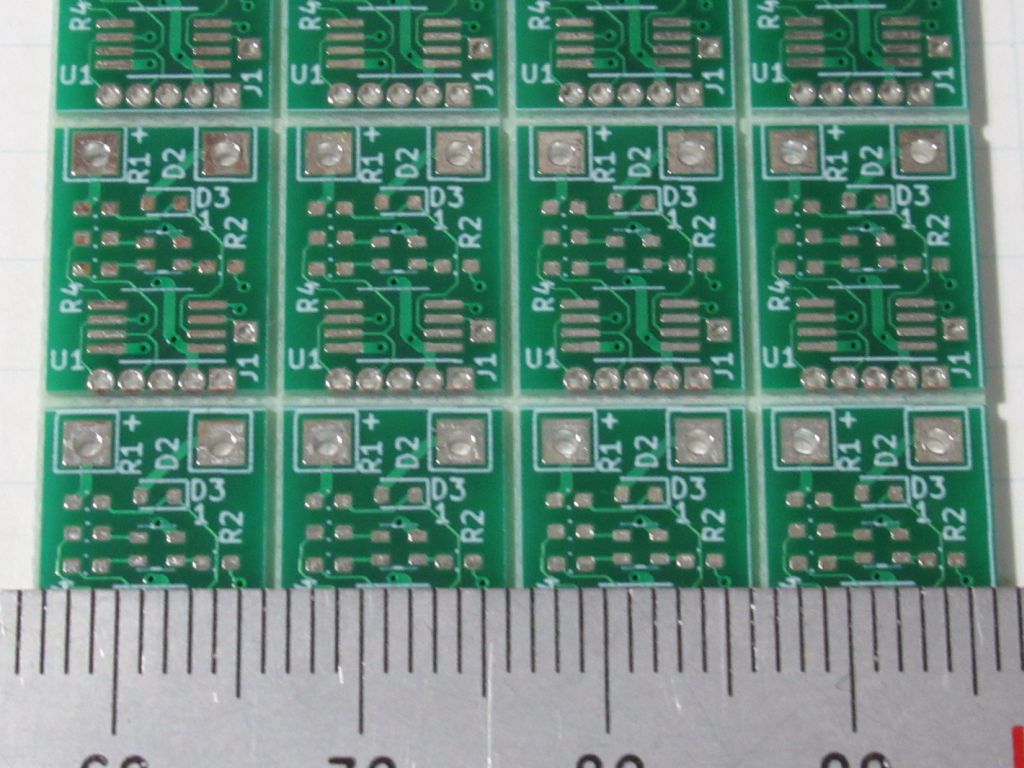

プリント基板のサービスサイズ(100mm□以下)は多くのサプライヤーで頼めてうれしい限りですが、多くは二種類以上面付けすると単価がUpします。試作で試しに何種類も基板化したいときのために手加工でVカットならぬU型カットをしてみました。

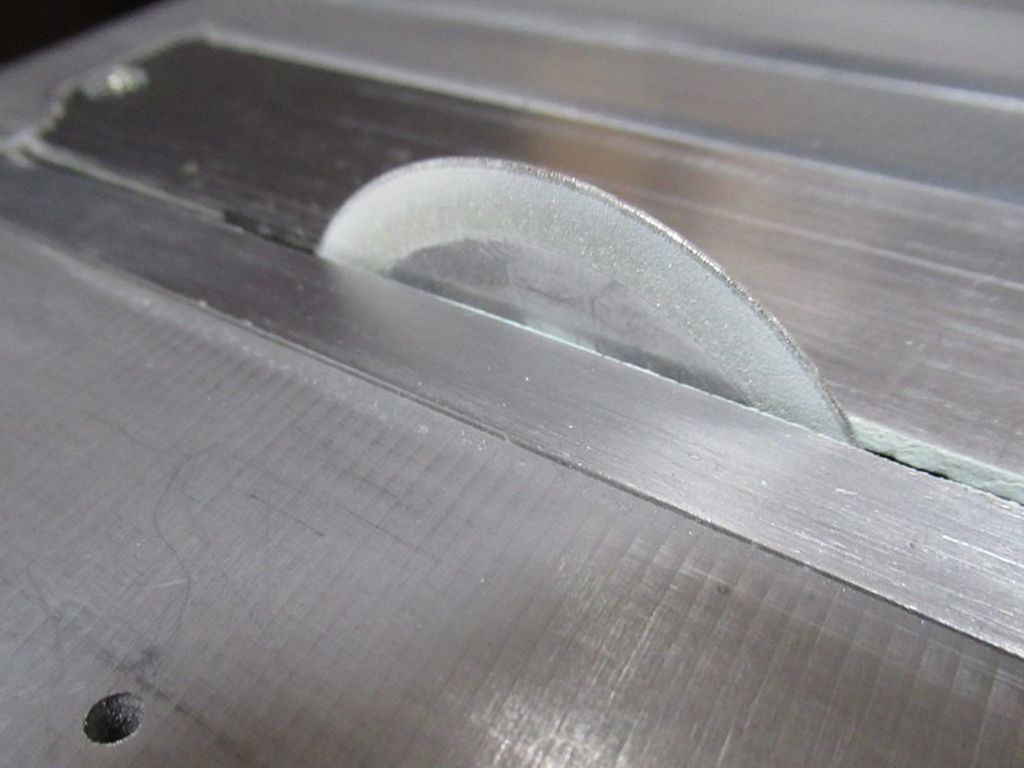

基板切断につかうPROXXONの「No.28070 スーパーサーキュラソーテーブル」と「No.27012 ダイヤモンドブレード」でやってみます

ダイヤモンドブレードの歯先は「V」ではなく「U」なので、「なんちゃってVカット」です

テーブルは刃の出口の保護板など微妙な段差があり、0.1mm単位で正確に深さを管理できる構造にはなっていませんが、ガイドを使うため厚めの板は挟めないので、養生テープをはりキズ防止兼平面だしとしました。

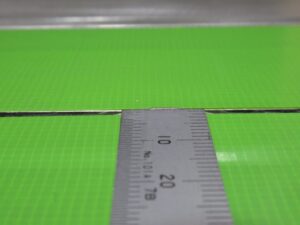

t1.6の板なので0.7mm前後の刃高にします。0.5mm厚のスケールを置いて、飛び出した分の目分量で決めました

Vカットを外注するときは、外形線から0.5mmほどパターンなど配置禁止領域を設けるルールが適用されますが、手加工の場合はもう少し多めに0.7~0.8mmぐらい取っておくとよいです。基板に制約がなければ1mm位広げると楽かな?という印象です

カッター取付板などアルミ板なので、強く押すと少し歪むようで、慣れが必要です。

そこで、不要な捨て板で何度か練習すると良いでしょう。練習当初は深く切れ込み過ぎてプラプラになったこともありますが、刃高を調整しながら数回で結構すぐ慣れるものです。

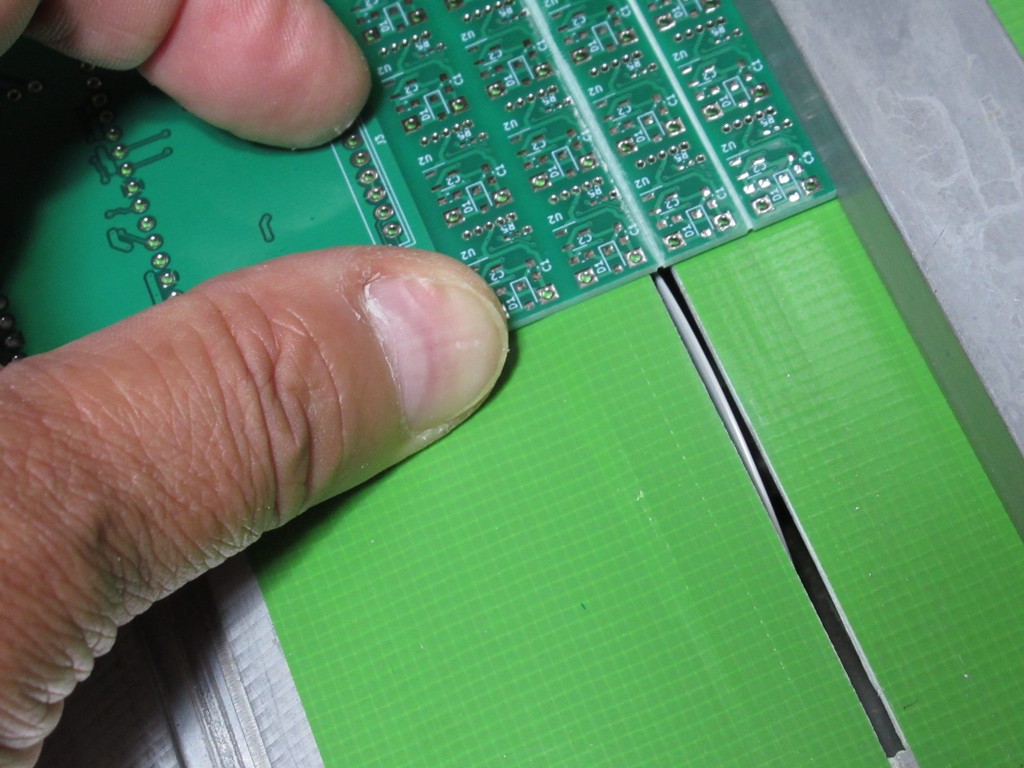

最後の写真のように、小さい基板は面付け状態で部品実装したいので、バラで納入されるよりよいです。

今後も使えそうな手法でした。

我が家のCNCは長らくナカニシE3000シリーズスピンドルを愛用してました。ホームCNCには超高性能でオーバースペックなものでした。でも

・・・壊れたorz

目を離した隙にクランプにぶち当たって停止したまま数十秒放置してしまった

当然、高価なものですので修理して使うものですが・・・、ちょっと思うところがあって、ナカニシスピンドルはφ6まででしたが、CNC二号機までは BIGベビーチャックでφ10まで把握可能だったので、この際ナカニシをあきらめて、あらたにDIYでスピンドルを作ってみることにし、昔同様φ10の刃物対応を目指しました

さて、吉と出るか凶と出るか・・・

2025/04/16 スピンドル図面追加

Raspberry pi pico/pico2(以降pico/pico2)のC++開発環境にはずっと試行錯誤していて、Arduino IDEである程度要望は達成できてはいたのですが、やっとESP32で使い慣れたVScode+PlatformIOで業務レベル開発ができるようになったので覚書です

要望というのは

最近安定化したVScode拡張機能「Raspberry Pi Pico」がかなり良い線です、が、私のスキルではFreeRtOSが組み込めず、また、ウイザードで作成するとソースフォルダがプロジェクトルートになるのでいちいちCmakeLists.txtを編集するのが面倒でした

そのほか、

デバッグが佳境に入ると頻繁にキーボードに手を伸ばすことすら面倒なので、F5キー周辺のみの「デバッグ用USBキーボード」もpicoで作ってみて手元近くに置いて「効率化?」もしてみました

オールpicoのお話になっております

2025/03/14 修正 githubアドレスについて致命的なミスがありましたm(_ _)m。お詫びして修正しました。