以前Jetson NanoのJOBの引き合いがあった(びっくりです!)ので、まず使ってみないことには話にならず 2GB版が出て間もなくの去年12月に購入しましたが、結局話は立ち消え。とりあえずGPUデモ/カメラデモを体験してから、「さて、ラズパイみたいにリモートデスクトップ接続したいなぁ」と試して見たものの、VNC viewerとつなぐことができず断念したまま放っていました。

JetPackが4.6になったのを機に再チャレンジです。対象はWindows10 20H2です。

以前Jetson NanoのJOBの引き合いがあった(びっくりです!)ので、まず使ってみないことには話にならず 2GB版が出て間もなくの去年12月に購入しましたが、結局話は立ち消え。とりあえずGPUデモ/カメラデモを体験してから、「さて、ラズパイみたいにリモートデスクトップ接続したいなぁ」と試して見たものの、VNC viewerとつなぐことができず断念したまま放っていました。

JetPackが4.6になったのを機に再チャレンジです。対象はWindows10 20H2です。

計装作業では配線名のマーキング作業は結構時間を取られる作業です。

専用のチューブマーカーを所有してない場合、英数字の連番や定型文を印字してあるチューブやシールを手配する手段がありますが、ユニークな印字は100個単位販売とかで、数個しか使わない余剰チューブが増えていくばかりです。

また、現場作業で新しいナンバーが必要なことも多く、サインペンで対処することも少なくありませんが、サインペンは複数回指で触れると消えてしまう経験があります。

そこで、消えにくいペンや、そのほかの方式を試してみました。AWG#18~22程度の電線に1.25サイズの圧着端子に取り付けることを想定しています。

wordpressに乗り換えてサイトを作った(現在も進行中)覚書です。

まだ、サイト投稿が少ない時点で、日本語スラッグを禁止するコードをfunctions.phpに書き込み、投稿ページURLをシンプルに「/post-〇〇〇〇/」にしていました。

これはこれで良いのですが、グーグルアナリティクスなどでサーチリストを見ても、どの投稿なのか番号だけでは投稿した本人ですら区別がつかない状態です。

そこで軽い気持ちでパーマリンク設定をいじってみたところ、恐ろしいことが判明。

後付けで板金に支柱を取り付けたいので、接着剤を検討しました。接着取り付けはいままで考えたこともなかったですが「溶接に匹敵」ともいわれる「メタルロック」の存在で現実味がでてきました。対象はプリント基板で、スイッチを押すので引張り強度も少し欲しいし、M3ビス固定の際のトルクに耐えることも必要です。

市販の六角支柱はタップ穴と外形に面取りしてあるので、接着面は意外と少ないので不安な面があります。真鍮製ですが表面はニッケルメッキなので確認してみることにしました。

β版だった「MbedStudio」がいつの間にかV1.3.1になっていたので、本格使用に向けて確認してみました。デバッグが可能なうえArmCompilerが使えるのは魅力的。

’21・04・12追記しました。

’21・04・14追記しました。

’21・07・03追記しました。

SSD黎明期で比較的高速で安定していた「Intel530」シリーズの480GBをノートPCで使用していますが、SSDユーティリティ「SSD Toolbox」でエラーがでたので調べると、更新終了になっていました。 続きを読む…

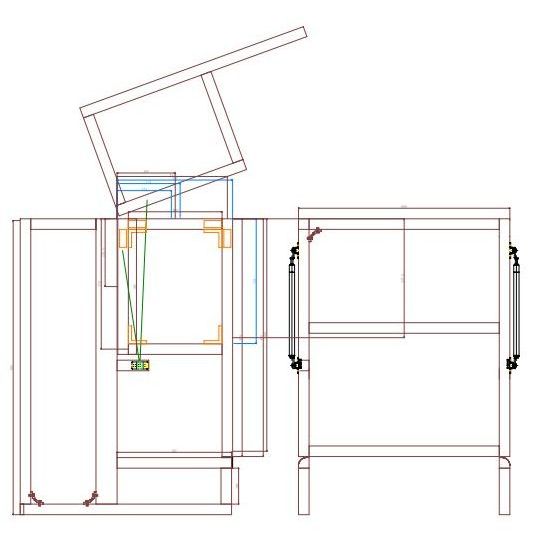

自作CNC3号機の製作記録です。2017年構想、少しずつ部品を集め、完成は2019年です。いっぺんに書ければよいのですが少しずつでも公開していきます。

今回はCNC本体のケースです。

1号機、2号機ともむき出しでした。ドライ中心では切子が激しく散乱します。3号機はケースに格納する予定で最初からカバーをアルミフレームで設計しました。

自分でこの構造に悦に浸っていました。

設置場所がタイトなので、前カバーが上に開くガルウイングみたいな感じですが、思わぬ事態が待っていました。

とくに樹脂切削では、静電気でまとわりついた切子が、頭の上から降ってくる。

しょうがないですね(^^;

カバーを少し開けて、集塵機で吸いながら徐々に開けることにします。トホホ・・・

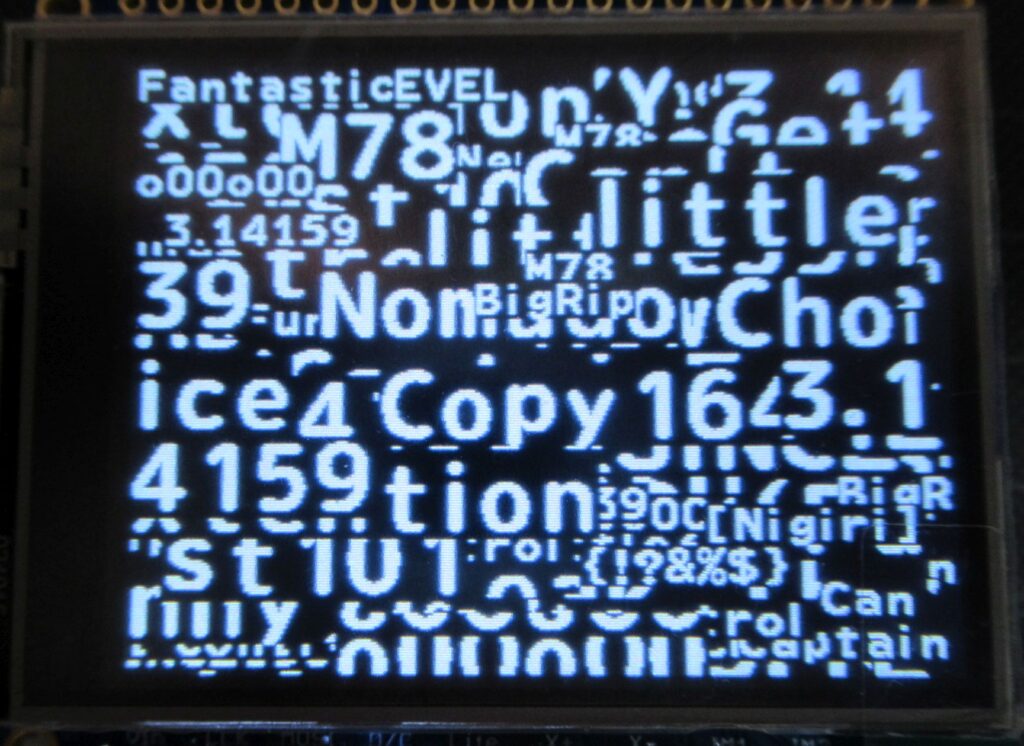

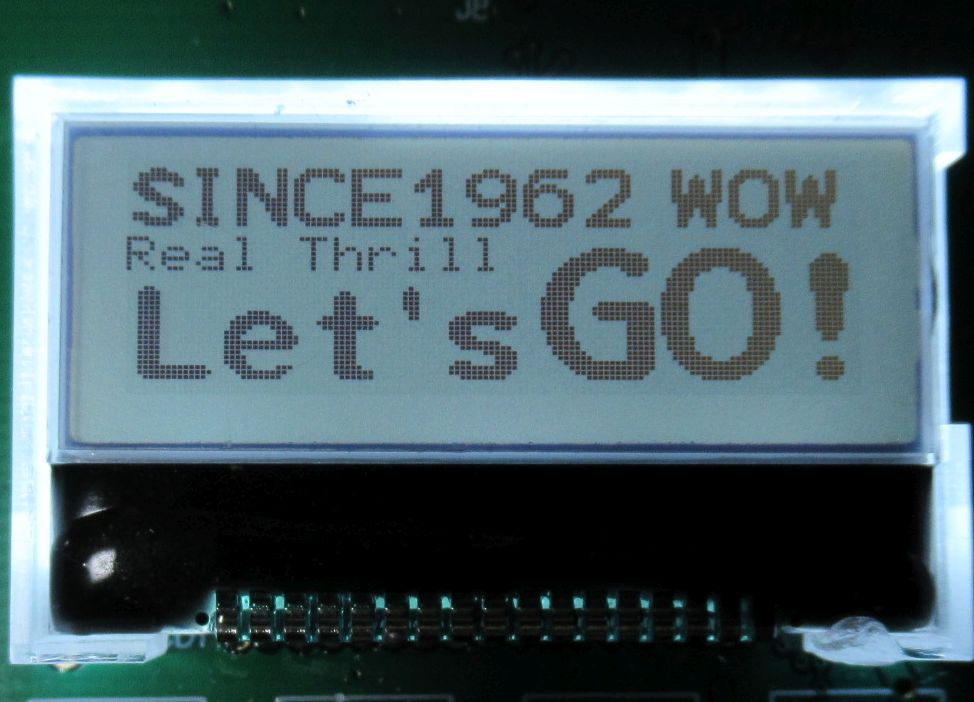

正確には、グラフィックLCDに独自フォントを埋め込むためのソースファイルをビットマップから変換するプログラムと、そのビットマップファイルを既存フォントから作成した記録をまとめたものです。

自作CNC3号機の製作記録です。2017年構想、少しずつ部品を集め、完成は2019年です。いっぺんに書ければよいのですが少しずつでも公開していきます。

久々のCNC製作記事です。今回は手作りのジャバラカバーと、2年後の状態です。

一般にはジャバラカバーはオーダーメードで、耐油ゴム引き布など使われています。厚みは結構重要で、ジャバラを畳むと重なり部がかなり厚みがでるので、スペースがとれない卓上CNCでは重要です。 続きを読む…

Windows10の大型アップデート「バージョン20H2」が私を悩ませている。以前はアップデート種類を選べたはずだが、最近は有無を言わせずアップデートされてしまう。それはまあ我慢できるが、今回はそうはいかない。

その後、4/29あたりでVMwareはV16にして、ひとまず快適に動いています。ので、内容は20H2の処々の出来事に移行しています。

2021/03/02その後を追記しました

2021/03/21その後を追記しました

2021/04/27その後を追記しました

2021/04/29その後を追記しました(おそらく完結)

2021/05/09その後を追記しました(もはやVMwareではなくOnedrive消失問題と化す)

2021/05/21その後を追記しました(20H2だけの問題)