以前PSoC5LPとPSoC Creater4.2にFreeRTOSを実装した記事「FreeRTOSをPSoC5LPで使う」と同様に、MPLAB XでdsPIC33CK256MP503にFreeRTOSを実装した覚書です。

使用アイテムは現時点で最新版、FreeRTOSV202012.00(カーネルはV10.4.3)、MPLAB X5.45です。 続きを読む…

以前PSoC5LPとPSoC Creater4.2にFreeRTOSを実装した記事「FreeRTOSをPSoC5LPで使う」と同様に、MPLAB XでdsPIC33CK256MP503にFreeRTOSを実装した覚書です。

使用アイテムは現時点で最新版、FreeRTOSV202012.00(カーネルはV10.4.3)、MPLAB X5.45です。 続きを読む…

熱伝導の良い材料をはんだ付けする機会があったので、手持ちの100Wで実験すると、できるにはできたが時間がかかるし、時間をかけると全体が加熱され保持が難しい。20か所以上はんだ付けするのでちょっと大変です。

そこで、「板金用」の300Wはんだゴテを購入しました。 続きを読む…

数週間前からFEMソフト「Salome-Meca Windows2018」が起動しなくなった。やっと原因究明にこぎつけた。

Salome-Mecaは複数のアプリを内部サーバで連携している(内部プロキシというのか?私はそこまで詳しくない(:_;))。そのための空きポートが探索できないらしい。ネットで調べたhostsファイルの書き換えでは効果なし。Windowsセーフモードでは起動できたので、スタートアップを一つずつ無効にしては再起動しながら調査した。時間と手間かかる~! 続きを読む…

ショートショート「おーい、でてこい」

星新一氏のSF小説「ボッコちゃん」より。昭和46(1971年初版)当時は「ショートショート」と分類され夢中で読んだ小説です。

正月に本を整理している中で見つけました。当時感銘を受けた小説で、思わず読みふけってしまいました。先見の明の極致、たった6ページの短編ですが、ブラックユーモアの最高峰です。おもわずの投稿です。 続きを読む…

HOS V4以来のRTOSです。RTOSといっても、キャラクタLCDにリアルタイム表示させる、バックグラウンドで何かやらせる、程度で使うのみでした。

今回はメモリに多少余裕のあるPSoC5LP(CY8C5868LTI-038)で、アクチュエータ動作中にもUP/DOWNキーによるスピード設定をしたいので、既存のベアメタルファームに後からFreeRTOSを導入し、メインと設定タスクを分けてみました。FreeRTOSはPSoC5LP用のデモを公開しているので、OSのコンフィギュレーションはそれをコピーするだけでも導入はできます。

速度フィルタをいじった日時やその時の記憶は明確にありますが、それがこんなトラブルを招くとは思いもよらず、解決するのに丸一日費やしてしまいました。 続きを読む…

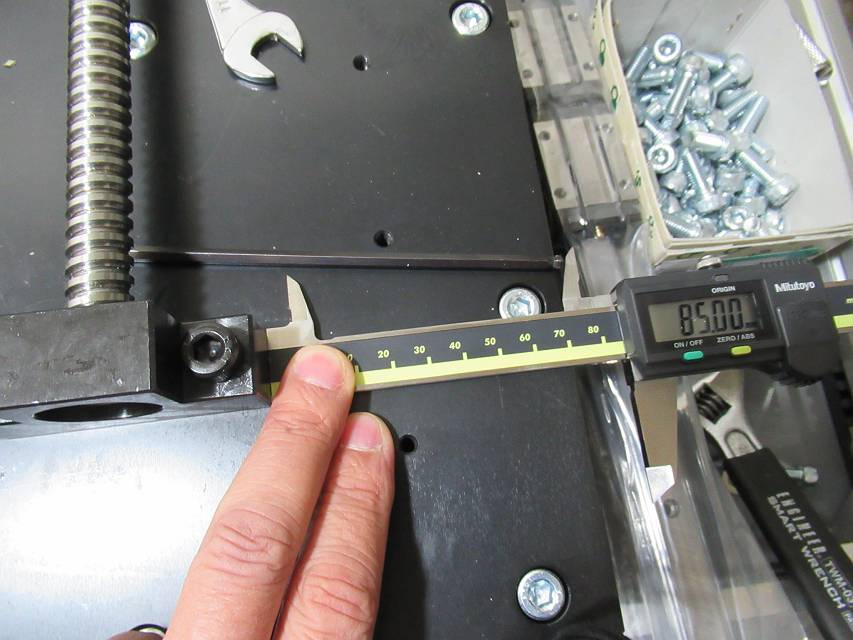

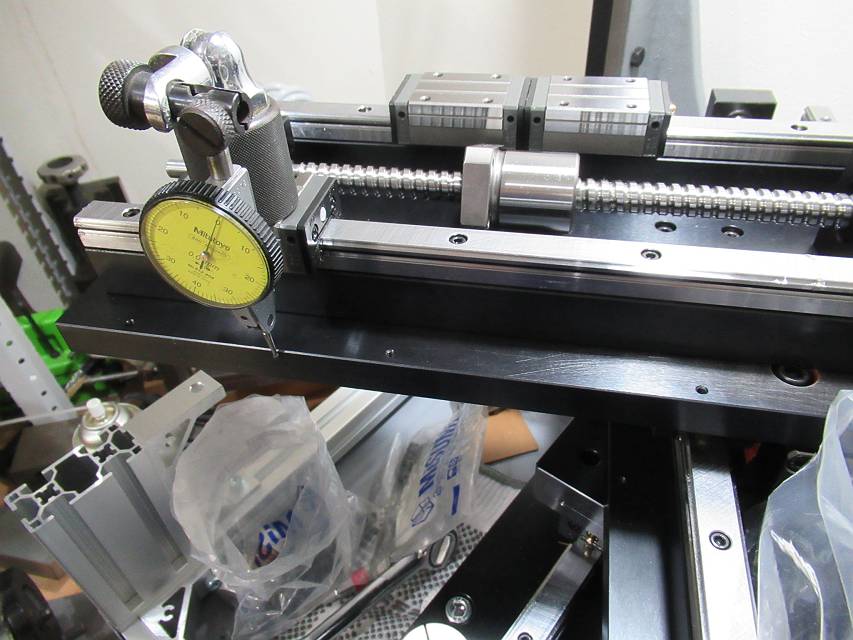

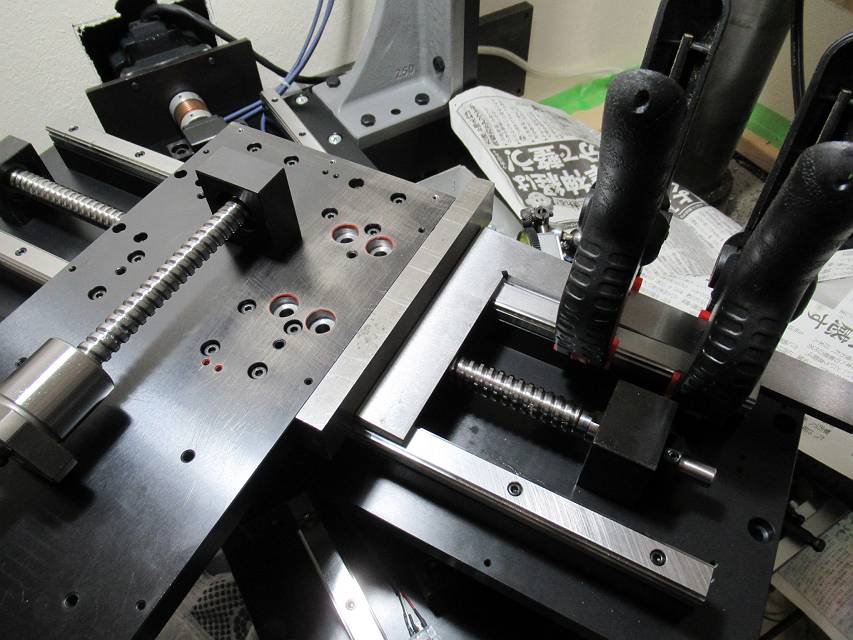

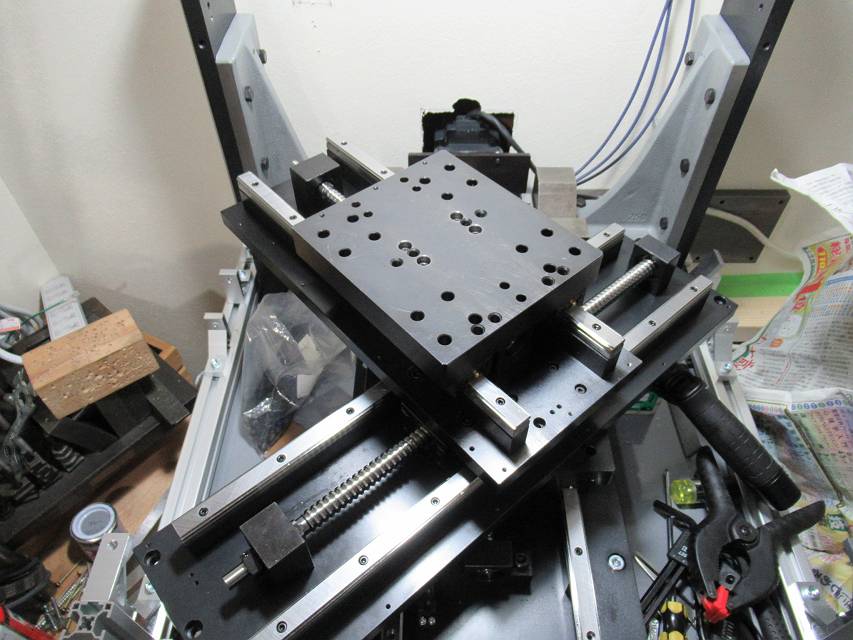

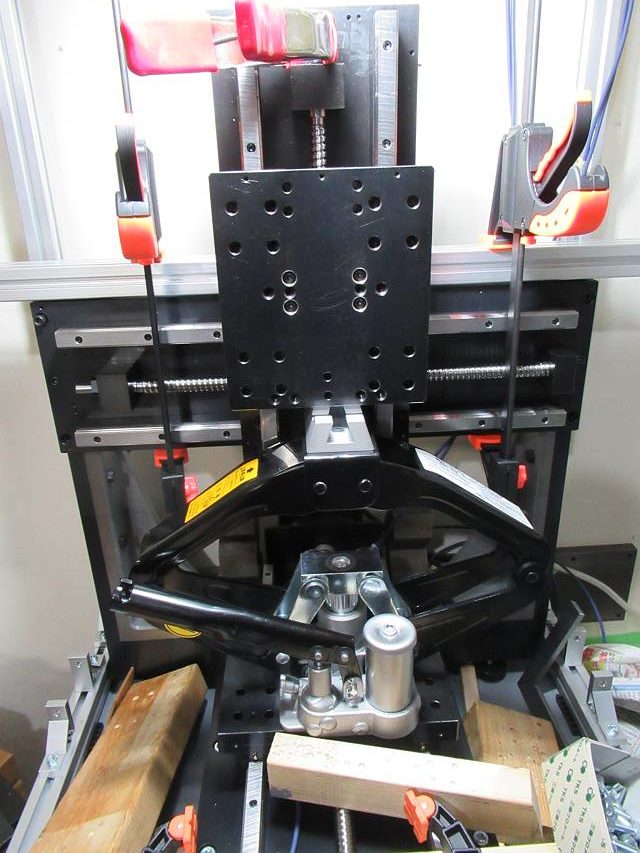

自作CNC3号機の製作記録です。2017年構想、少しずつ部品を集め、完成は2019年です。いっぺんに書ければよいのですが少しずつでも公開していきます。

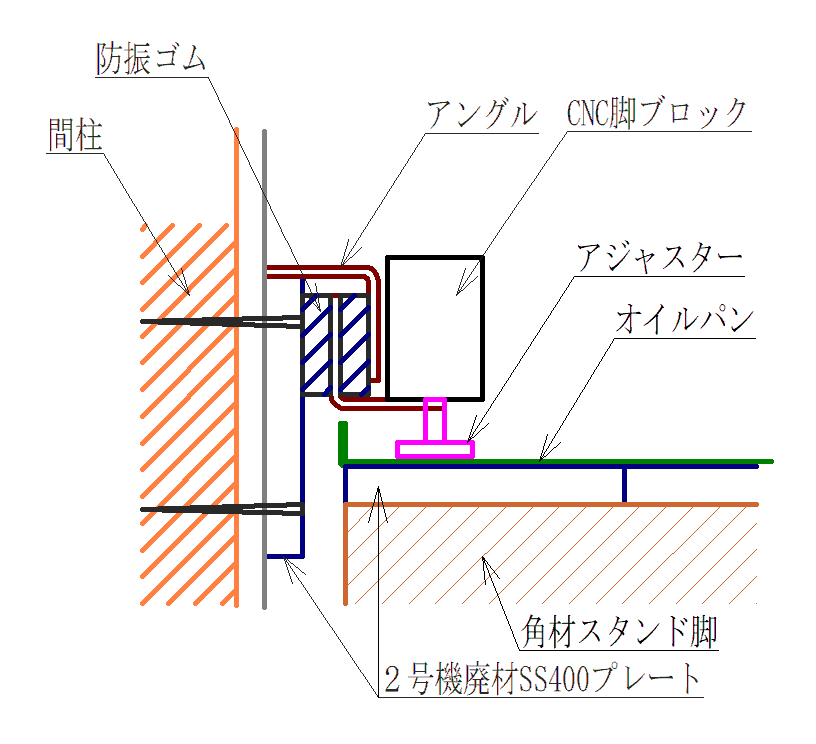

カバーも含めると150kgを超えるはずなので、アングル材を溶接してしっかりしたものにする予定でしたが、近所の鉄工所が辞めてしまったので木製で自作することにしました。

ボール盤スタンドも木製です。これも壁に固定してあり3.11の震度5強にも一応問題なく耐えていたので、角材を太くして同じようにします。設置スペースは限りなく狭いので、組み立てながらの設置になります。

床の補強にコンパネを重ね、オイルパンは板金屋に頼み、脚は米松材90mm角。

二号機を分解したときの廃材で、壁とのジョイントとオイルパンのベースに。

構造材は業者に頼み、耐震と防振を兼ねて壁とジョイントさせながら組み立てていきます。ケースの背面部分も後から挿入できないので初めに組んでおく。

なお、このジョイント部分は本体を組んでしまうと、工具が入らず外すことができないので「恒久固定」となり、家屋と一心同体になりました。

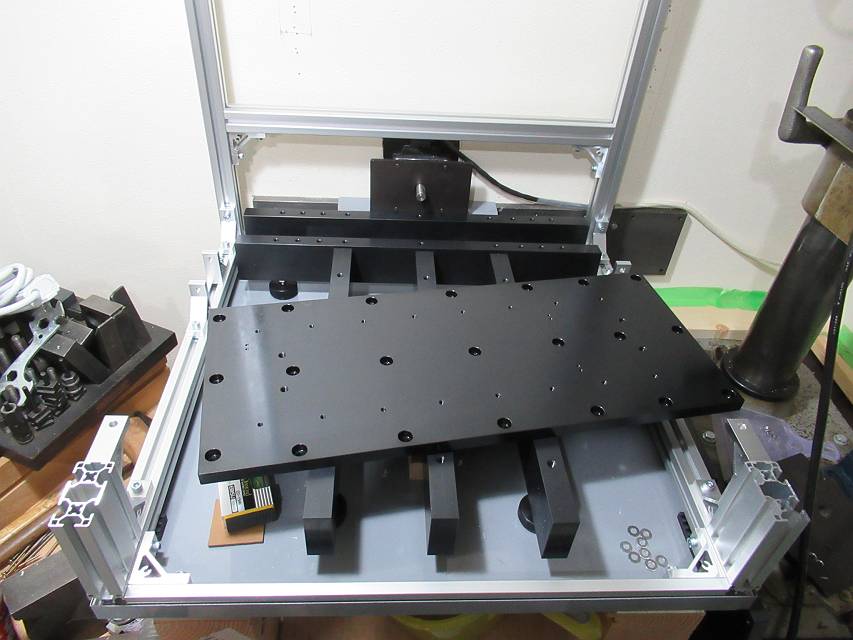

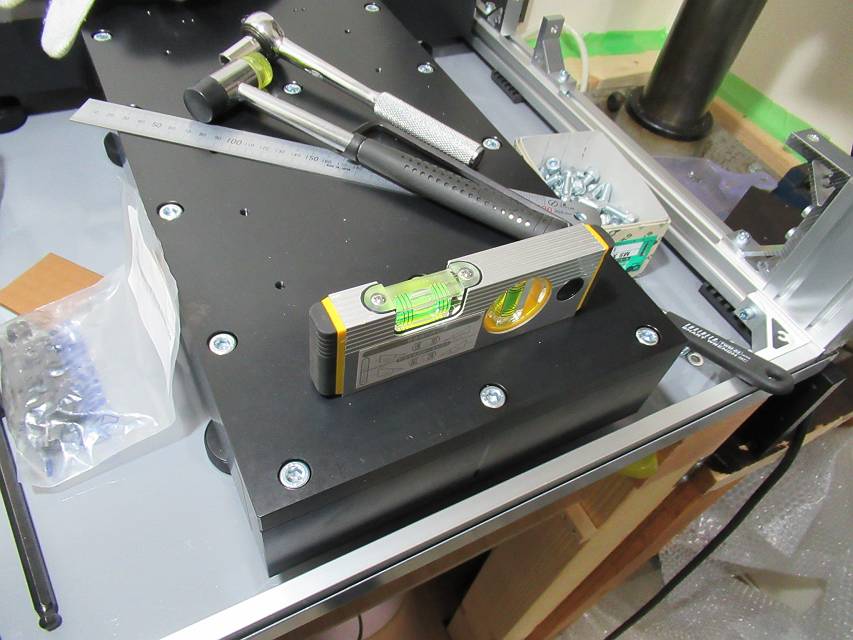

CNCのベース部はアジャスターブロックとベース板、門型支柱用のイケールで構成される。組み上げたあとレベルをとっておく

X軸とZ軸を組み上げて直交を正確にとってから、支柱に取り付ける。この時点で相応の重量なので、ジャッキを使って慎重に取り付けました。神経を使う作業です。

一応、直動機構まで組みあがりました。組みあがった状態で、スコヤとピックゲージでさらに平行と垂直を取っておく。微小な調整機構がないので、ボルトのバカ穴の範囲でシムを挟んだりしながらの作業です。

続く

A軸テーブルを使って樹脂パーツを旋削加工しました。回転速度など改善の余地はまだまだありますが、旋盤をCNC化せずともNC旋削できそうだ、と目途が立ちました。

A軸をスピンドルに置き換えればMillモードでも可能と思われますが、NCVCの旋盤モードは荒削りパスも出してくれるので重宝します。今回初めてMach3turnを使ってみました。

4爪連動は硬い材料をつかむのには向かないと分かっていながら、ついついポチッとしてしまいました。中華製で7K円台の格安品です。名称は「K12-80(G)」。φ80mm小型サイズで、4爪インディペンドチャックと共通の取り付け部なので簡易A軸アダプタで試してみました。 続きを読む…

自作CNC3号機の製作記録です。2017年構想、少しずつ部品を集め、完成は2019年です。いっぺんに書ければよいのですが少しずつでも公開していきます。

2号機と同じTスロット形状のテーブルにします。2号機のテーブル製作は知人の汎用機を借りてSS400で作ったものでした。こんどは2号機があるうちにテーブルだけでも自分で作ってしまおうと、いちばん最初に手掛けました。 続きを読む…