ESP32-S3モジュールは相当魅力的ですが、情報量が少ないので、少しづつ自分なりに確認していきます。開発環境はVScode+PlatformIO ESP-IDF版です。

今回は、秋月販売のモジュールESP32-S3-1-N16R8を使う確認です。販売されているESP32-S3-DevkitC-1とはモジュールの種類が違うので乗せ換えて動かしてみます。

N16R8を使いたい。

高性能マイコンとして使ってみたいだけなので、ESP32-S3-DevkitCで動作確認して、N16R8でも同じに動作させたいのです。

ESP32-S3-DevkitCはD3N8、モジュール品はN16R8、PSRAMでGPIO33~37使う。

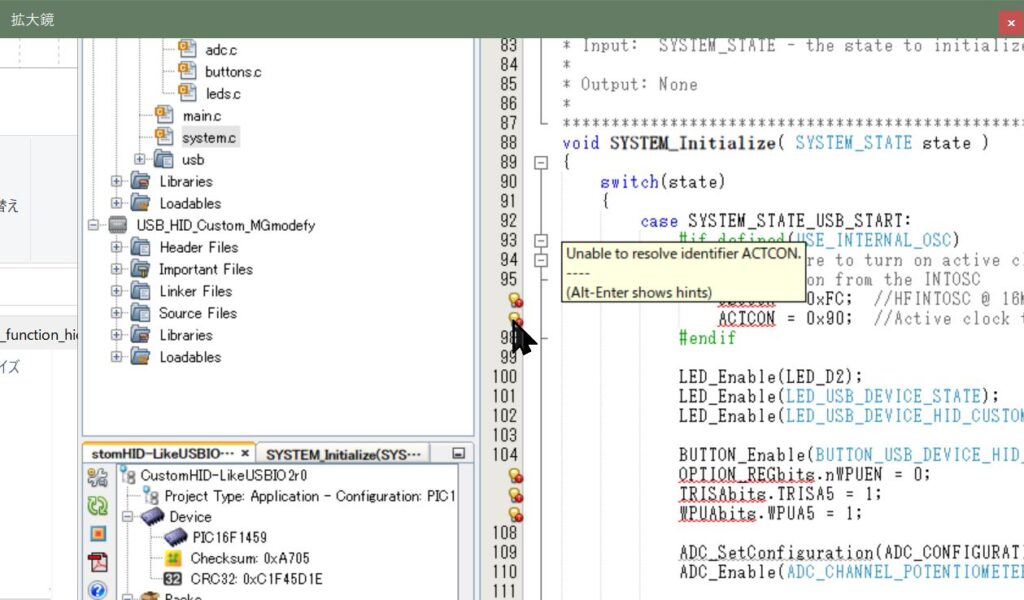

DevkitC搭載のS3の彫刻は「D3N8」ですが、データシートにD3N8という型番はないのでおそらく「ESP32-S3-WROOM-1-N8」と推測します。HPに「N8」と書いてありました(^^)。

N8とN16R8との(私が)気になる違いは、PSRAMがQuad→OctalSPIです。接続ピンが増えるらしくデータシートによるとGPIO33~37はPSRAM用となりGPIOとしての使用は非推奨となっています。いま検討している事案では、このポートが汎用で使用可否が懸案事項なのです。まずはデフォルト状態でGPIO33~37使えるかどうか確認です。

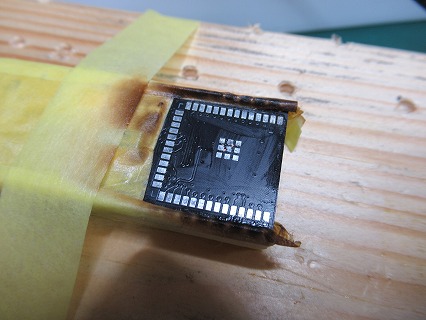

DevkitCにN16R8を載せかえる

DevkitCとしてブレッドボードで確認したいので乗せ換えます。

外したN8デバイスには25Q64ES1Gが使われていた。

外してみたら8ピンQuad64MbitSPIFlashが搭載されてましたがSPIは一組です。N16R8ではこれがOctalになるそうで、SPI組が増えてGPIO33~37にOctalSPI信号が割り当てられると想像つきます。N16R8を分解して接続を見る必要ありますが、PSRAMを使用しない設定にできればそのままでIOポートとして使えると推定します。まずはデフォルトでなにも設定しないでポートとしてアクセスしてみます。

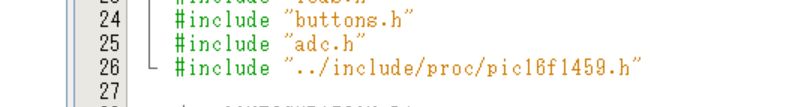

PlatformIOで確認。とりあえずGPIO36,37は汎用IOで使えた。

確認プログラム抜粋です(PlatformIOのBlink Exampleを流用)

#define BLINK_GPIO (gpio_num_t)45

#define SW6 (gpio_num_t)37

・

・

static void blink_led(int s_led_state) {

gpio_set_level(BLINK_GPIO, s_led_state);

}

・

・

static void configure_led(void)

{

gpio_reset_pin(BLINK_GPIO);

gpio_set_direction(BLINK_GPIO, GPIO_MODE_OUTPUT);

}

void ledTestTask(void *pvParameters) {

for(;;) {

if(gpio_get_level(SW6)==0) s_led_state=1; else s_led_state=0;

blink_led(s_led_state);

vTaskDelay(50);

}

}

extern "C" void app_main() {

gpio_reset_pin(SW6); gpio_set_direction(SW6, GPIO_MODE_INPUT);

gpio_set_pull_mode(SW6,GPIO_PULLUP_ONLY);

configure_led();

xTaskCreate(ledTestTask,"ledtest", 2048, NULL, 5, NULL);

while (1) {

vTaskDelay(100);

}

}

というわけで、とりあえずデフォルトでGPIO36をLED出力、GPIO37をスイッチ入力としてみたところ、無事に動作しました。めでたしめでたし。信号波形もきれいで衝突・干渉等はありません。

PSRAMを使わない・・という設定をきちんと確認する必要はあると思います。

sdkconfigに「PSRAM」のキーワードがなかったので、そう簡単には見つかりませんが、これから関連項目を探すことにします。

次はJTAG用USBを使った汎用CDCの確認です

これができれば、単なる高性能マイコンボードとして使える用途が増えそうです。